原子力システム研究開発事業及び原子力基礎基盤戦略研究イニシアティブ 成果報告会資料集

日本の原子力技術と海外への進出動向

(東京電力株式会社・フェロー兼務)

1.原子力を取り巻く環境

発展途上国の人口増加、経済成長により、世界のエネルギー消費量は年々増加しており、2030年までに2007年に比較して約40%増加する見込み*1である。これにより、化石エネルギー資源の枯渇だけでなく、化石エネルギー価格の変動やCO2排出量の増加が世界規模で課題となっている。

この様な中、世界の電気事業者の安全安定運転の実績に加え、エネルギー需要の増大、地球温暖化問題の深刻化、エネルギー資源価格の高騰等を同時に解決する有効な手段として、原子力が再評価され、新設・増設計画が相次ぎ発表されるなど、原子力再活性化(ルネッサンス)の時代を迎えようとしている。

現状、30カ国で432基の原子力発電所が運転中であるが、今後27カ国で140基の原子力発電所の建設が計画*2されており、2025年までに新たに生じる原子力発電の市場規模も約180兆円との試算*3もある。また、複数の国際機関想定の原子力発電の拡大ペースは、2030年から2050年にかけて年平均23基〜54基との予測*4も出ている。

*1:OECD/IEA 「World EnergyOutlook2009」

*2:世界の原子力発電開発の動向2010(日本原子力産業協会)

*3:世界原子力協会のデータを基に経済産業省が作成。1GWあたり4000億と仮定。建設中プラントを除き市場規模の金額は2025年までに新たに生じる見通しの合計値。

*4:IAEA(2007),OECD/NEA(2008),米DOE/EIA(2008),IEA/ETP(2008),「世界の原子力発電開発の動向2007/2008」

2.原子力技術の変遷

1938年にオットー、マイトナーらが核分裂を発見。しかし、その直後に第二世界大戦が勃発したことにより、原子力技術は、特に米国において軍事利用を目的として開発が進められた。米国は、この巨大な核分裂エネルギーを軍事的に利用(原子爆弾)するため、プルトニウム生産用原子炉とプルトニウム分離工場を建設。このときの設備と技術を基として最初に取り組んだ炉型が高速増殖炉で、1951年に高速増殖炉EBR-1がアルゴンヌ国立研究所に建設され、世界初の原子力発電(ランプ点灯)が行われた。

一方、大戦中、原爆製造のため一時中断されていた海軍技術研究所の船用動力機関の研究も再開され、軽水を減速材・冷却材として使用する加圧水型原子炉(PWR)の開発が進められ、その後さらに設備を単純化させた沸騰水型原子炉(BWR)が開発された(図1)。

他方、ヨーロッパでは、イギリスが核武装を目的としたプルトニウム利用開発を進めており、このときの技術が基礎となり、1956年に世界初の商用発電がコールダーホール発電所(天然ウラン・黒鉛減速・炭酸ガス冷却型)で行われた。

図1 原子力開発の歴史

このように、原子力技術は軍事利用を目的として開発が進められてきたが、1953年、国連第8回総会で米国アイゼンハワー大統領が行った「原子力平和利用を推進するための国際会議の提案」(俗に言うアトムズ・フォア・ピース宣言)により原子力の平和利用が始まった。米国では、軽水炉の2大メーカであるWH社とGE社とが軽水炉の技術開発を進め、1956年、大型炉としては初めてのシッピングポート発電所(PWR、100MW)が、翌1957年にはドレスデン発電所(BWR、210MW)が完成した。

(日本における軽水炉開発)

日本におけるBWRの開発は、1960年代に米国GE社よりBWRを導入したことに始まる。1966年4月に日本原子力発電の敦賀1号機が着工し、その後、東京電力の福島第一1号機に導入された。

BWRの導入当初は、ステンレス鋼の応力腐食割れ(SCC)が発見され、この補修作業と作業環境の悪化が重なり作業員の被ばくの増大を招き、時に発電所の運転停止を余儀なくされた。

その後、我が国の自主技術開発によりこれらの問題を解決すべきとの機運が高まり、1975年に通産省が主導した改良標準化プログラムが開始された。その中では、設備の信頼性の向上と被ばく線量の低減を目標とし、不具合設備の改良と標準化、保守作業スペースの確保のための格納容器の改良大型化等が検討され、その後のBWRに反映されていった(図2)。

一方、BWR技術の部分的改良に止まらず、次世代のBWRのあるべき姿を追求する構想が生まれ、1981年、先の目標に、運転性の向上や設備利用率の向上等のユーザー指向プラントの開発目標が追加され、ABWR開発の改良標準化プログラムPhase-IIIが開始された。

(ABWRの開発)

ABWRを開発するに当たっては、既設プラントの運転経験を反映・改善し、次の4つのコアコンセプトを設定した。

① 配管系統の単純化や耐震性の向上等の安全性・信頼性の向上

② 運転員の事故時対応負担の軽減等の運転性・操作性の向上

③ 作業者の被ばく線量・放射性廃棄物発生量の低減

④ 安全性を犠牲にすることなく既存BWRを大幅に上回る経済性の向上

図2 BWRにおける改良標準化プログラム

(日本の建設技術の強み)

日本における原子力プラントの建設期間は4〜5年であり、原子力先進国であるフランスや米国等の諸外国と比べても非常に短い(図3)。このことは、日本の原子力産業全体が高い技術力を有していることの証とも言える。

図3 各国の原子力プラントの建設期間

では、日本で工期短縮が可能となったキーテクノロジーは何か。それは、「大ブロック・モジュール工法」と「建設IT技術」の二つである。

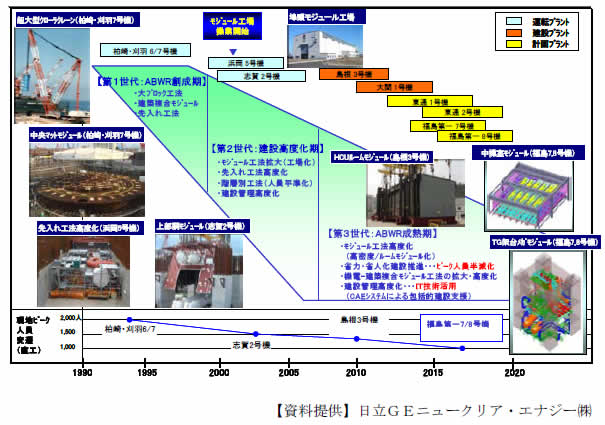

ABWR創成期の第1世代である柏崎刈羽6・7号機の建設工法としては、大ブロック工法、建築複合モジュール、先入れ工法が採用された。その後、建設高度化期の第2世代である浜岡5号機、志賀2号機では、モジュール工法拡大(工場化)、階層別工法(人員平準化)、建設管理高度化等が図られた。

現在は、ABWR成熟期であり、第3世代となる建設中の島根3号機、大間1号機及び今後の建設予定プラントにおいては、更なるモジュール工法高度化(高密度/ルームモジュール化)、省力・省人化建設の推進、機電−建築複合モジュール化工法の拡大・高度化等を図っているところである(図4)。

図4 ABWR建設実績と工法の変遷

また、ABWRの建設において、それまでのやり方から大きく変わった点は、建設におけるIT(Information Technology)技術の適用範囲が飛躍的に拡大されたことである。ABWRより前は、IT技術の第一・第二世代であり、第一世代では建設現場へコンピュータが導入され、第二世代では建設進捗管理支援システムが開発され適用された程度であった。

これに対し、ABWRでの建設IT技術は、第三・第四世代となり、第三世代では、3次元CADとの連携が図られ、これに続く第4世代では、建設エンジニアリングのフロントローディングやCAE(Computer Aided Engineering)システムによる包括的現場支援が可能な原子力統合建設システムが開発され適用されている。具体的には過去の国内建設プラントの経験情報がシステムにビルトインされており、精度の高い工事計画(工法、工程)の立案が可能となっている。また、物量、人工、検査記録等の現地実績管理も可能であり、建設作業の品質の向上が図られている(図5)。

図5 建設IT技術の開発

4.新型炉の開発動向

(世界の主要原子炉メーカと炉型)

現在、世界の原子炉はABWR、APWR及びVVERの第三世代とAP-1000、EPR、及びESBWRの第三世代プラスが主流となっている(図6)。どの炉型にも共通しているコンセプトは「高安全性」「高経済性」である。

図6 原子炉開発の変遷

(次世代軽水炉開発に向けた取り組み)

これまでの我が国の軽水炉開発は国産化、改良標準化を目的としたものであったが、近年各国で新型炉の受注合戦が激しく繰り広げられており、今後は海外市場も睨んだ国際競争力のある炉型の開発が急務と言える。

こうした中、2030年前後に見込まれる既設の原子力発電所の代替炉建設需要の本格化への対応のため、2006年度から2年間で「次世代軽水炉開発戦略研究」のフィージビリティスタディが実施され、2008年度からは海外市場も睨んだ国際競争力を有する次世代軽水炉の開発に官民一体となって取り組んでいる。

次世代軽水炉の開発戦略は、もともと日本が優れている建設工期短縮化、I&

C、燃料信頼性、及び耐震性などの「技術」を更に伸ばし他競合炉に水をあけることである。またそれと同時に経済性を損なわず第三世代プラスのシビアアクシデント、航空機落下対策等のコンセプトを取り入れ安全性を高めることとしている(図7)。

図7 次世代軽水炉の開発戦略

(高速増殖炉開発に向けた取り組み)

高速増殖炉は、発電しながら消費した燃料以上の燃料を生産することができ、ウラン資源の利用効率を飛躍的に高められる。このため、資源少国である我が国のエネルギー安定供給に大きく貢献することが期待される。

また、使用済燃料に含まれるプルトニウムとマイナーアクチニドを燃料として再利用すること等によって高レベル放射性廃棄物の発生を削減することができ、環境に対する負荷を低減することができる。

高速増殖炉の原型炉「もんじゅ」は、1995年12月のナトリウム漏れ事故以来、停止していたが、2009年6月、プラント確認試験を再開し、同年8月に終了した。翌2010年5月6日、性能試験が開始され運転が再開された。今後の予定としては、2015年までFBRサイクル実用化研究開発(FaCTプロジェクト)が実施され、2025年頃までに実証炉開発を行い、2050年頃より商業運転が開始される予定である。

現在取り組まれているFaCTプロジェクトでは、実用システムの主概念の革新的な技術について、その採用可能性を判断できるところにまで具体化させ、それらを取捨選択し、組み合わせて高速増殖炉サイクル技術システムの設計研究を行い、開発目標・設計要求を満足する概念設計を得ることを目標に推進中である(図8)。

図8 FBR実用化に向けた原子力機構における取り組み

なお、FaCTに関する国際協力としては、日本原子力研究開発機構(JAEA)、フランス共和国原子力・代替エネルギー庁(CEA)及び、米国エネルギー省(DEA)の三機関で、2008年に「ナトリウム冷却高速炉技術の協力に関する覚書」に署名し、ナトリウム冷却高速炉のプロトタイプ炉/実証炉開発を目指して技術協力を進めている。2010年10月4日にはこれまでの協力を延長および拡張するため、上記三機関が覚書の延長に署名している。

5.海外展開の推進

(STP−3/4への出資参画)

2010年5月、当社は、米国サウステキサスプロジェクト原子力発電所3・4号機増設プロジェクトへの出資参画を表明した(図9)。

出資参画の意義は、「米国でABWRの建設を『on time、on budget』で行い、米国競争市場の中で投資に見合った収益を上げ、原子力発電の経済性に対する信任を得ることで、後続の新規原子力のマーケットを創る」ことである。

収益以外の面においても、当社とSTPNOC社の相互メリットとしては次のようなものが考えられ、多くの面でシナジーが期待される。

まず、当社側のメリットとしては、シビアアクシデント、航空機落下対策等の最新の米国規制動向をSTPNOC社経由で入手でき、国内建設並びに海外向けABWRの設計に反映できること。また海外ベンダー情報、オープン・ブック方式による契約方法等の国際市場からの資機材調達ノウハウを学び国内建設に還元できることが揚げられる。

一方、STPNOC社側のメリットとしては、STP−3/4は米国では30年ぶりの建設となり、これまで継続的にプラントを建設してきた日本の建設管理手法や大ブロック・モジュール工法等の建設技術、更には最新のABWRで採用している新技術や合理化項目を学ぶことができる。これによりプロジェクトの確実性(on time , on budget)を高められる。さらに、当社が10年以上にわたる運転・保守経験から得た知見(運転手順書、被ばく管理、保守実績、不適合情報等)を、STP−3/4の発電所運営に運転開始当初より活用できることが揚げられる。

図9 STP発電所の概要

(ベトナム)

新規導入国からのニーズを一元的に受付け、日本政府による支援策と連携して当該国へ一元的・包括的に提案を行うために、国際原子力開発(株)を設立。ベトナム原子力プロジェクトに対しては、ベトナム政府が期待する、先進性・安全性が検証された高い技術をもつプラント提供の他、建設資金の協力、核燃料の安定供給、人材育成等の多様なニーズに対して、官民一体となった包括的な提案を行い、先頃の日越首脳会談において、ニントアン省第二サイトで計画されている原子力プロジェクトについて日本をパートナーとすることに合意するなど第一歩を踏み出した。

ベトナム原子力プロジェクトへの参画は、海外国産原子力技術の維持、発展を図ると共に低炭素社会実現に向けての国際貢献に寄与することはもとより、官民一体のチーム日本としてフルパッケージ型システム輸出の試金石とすべく臨んでいる。

6.まとめ

安定供給の確保(Energy security)、経済性(Economy)、環境保全(Environmental conservation)の3つのEに優れる原子力発電は、低炭素社会を進め持続するための切り札である。東京電力では原子力と電化でつくる低炭素社会を目指し、CO2の少ない電気を「つくる」取り組みを進めると共に、電化の推進・高効率化機器の普及拡大やライフスタイルの省エネ化など、高いエネルギー効率で電気を「つかう」取り組みも積極的に進めていく。

以 上